Aktuelles

Verbesserung des Tierwohls bei der Milchkuhhaltung durch gezielte Desinfektion

-

Veröffentlicht am: 14. Juli 2018 |

Das Tierschutzgesetz legt in § 2, Satz 1, Nummer 1 fest: Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.

Seit 2002 ist der Tierschutz im Grundgesetz (Artikel 20a) als Staatsziel ausgewiesen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) startete 2014 eine Initiative für Sicherung des Tierwohls.

Forschung zum Themenkreis „Tierwohl“ wird insbesondere im Leibnitz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf betrieben, das damit die Tradition des 1939 gegründeten Kaiser-WilhelmInstituts für Tierzuchtforschung fortsetzt. U. a. sind

- Tiergesundheit sowie

- Tier- und umweltgerechte Haltung

wesentliche Forschungsgebiete dieses Institutes [Krimphove, 2017].

Als Mittler zwischen Wissenschaft und Praxis fungiert das KTBL e. V. (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.). Es erarbeitet auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse „Leitfäden für die Praxis“, auf deren Grundlage der Landwirt seiner Prüfpflicht der betrieblichen Eigenkontrolle zur Sicherstellung des Tierwohls gemäß Tierschutzgesetz § 11, Abs. 8 nachkommen kann [N. N., 2017d].

Von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) wurde 2017 das Merkblatt 381b herausgegeben, um den Landwirten eine Beurteilung des Tierwohls bei der Milchkuhhaltung im eignen Betrieb zu ermöglichen.

Zur angemessenen Ernährung gehört auch die Versorgung mit keimarmem Tränkwasser zur Verhinderung von Verdauungsproblemen (z. B. Durchfall). Die Pflege der Tiere umfasst u. a. die Euterpflege, Klauenpflege, Verhinderung einer Keimübertragung durch Zitzenbecher, Hände des Melkers (Mastitis) u. Ä.

Um Kontaminationen von Milch und Milcherzeugnissen mit Trichlormethan zu vermeiden, sollten Alternativen zur Chlordesinfektion, z. B. der Einsatz von Mitteln auf Wasserstoffperoxid-Basis, wie HUWA-SAN VET, zur Anwendung kommen.

Deshalb wurden Untersuchungen zur Wirkung von HUWA-SAN VET (HW VET) auf verschiedenen Anwendungsgebieten bei der Milchkuhhaltung durchgeführt.

Neben wiederkäuergerechter und leistungsbezogener Fütterung [Kirst und Jacobi, 2002], Haltungsbedingungen u. Ä. dienen auch Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen dem Wohlbefinden der Tiere.

Neben dem Aspekt des Tierwohls dienen Desinfektionsmaßnahmen auch dem Bestreben der Landwirte zur Verhinderung einer erhöhten Keim- und Zellzahl der Rohmilch, was sich über den Milchpreis bemerkbar macht. Auch die Prophylaxe von Erkrankungen der Tiere durch Keime im Tränkwasser (Durchfall u.a. Verdauungsprobleme u. Ä), Mastitis, Klauenerkrankungen u. a. macht sich durch Vermeidung einer Verringerung der Milchleistung der Tiere finanziell bemerkbar.

Darüber hinaus verpflichtet das Bundes-Immissionsgesetz zur Reinhaltung der Luft. Dazu gehört auch die Vermeidung einer Keim-Immission mit der Abluft aus Ställen.

Dem Tierwohl ethisch verpflichtet, ist seit 2016 die Zulassung von HUWA-SAN VET zur Anwendung am Tier und in dessen Umfeld erteilt worden, um damit eine hochwirksame Alternative zur Desinfektion auf Basis von Chlor und Chlorverbindungen, die im zunehmenden Maße zur Bildung von Trichlormethan (Chloroform) in der Milch und damit auch in Milchprodukten führt, zu schaffen.

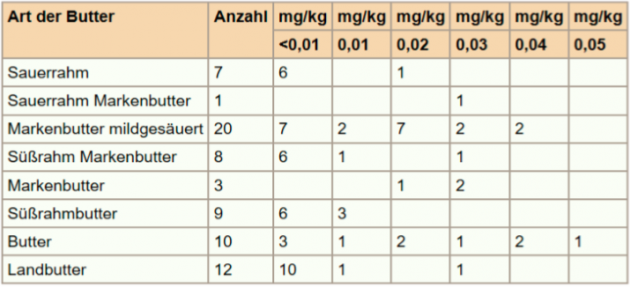

In Tab. 1 sind die 2003/2004 in Bayern ermittelten Trichlormethan-Werte [Redl, 2012] dargestellt. Tendenz ist steigend.

Tab. 1: Chloroform-Gehalt 2003/2004 in Butter

Tab. 1: Chloroform-Gehalt 2003/2004 in Butter

Nach der Schadstoff-Höchstmengenverordnung ist der Grenzwert für Chloroform in Lebensmitteln < 0,1 mg/kg Lebensmittel.

HUWA-SAN VET zeigt eine wesentlich höhere Wirksamkeit als reines Wasserstoffperoxid (WPO) sowie eine hohe Lagerstabilität von ≥ 2 Jahren [Huckfeldt und Helminski, 2017].

Nachfolgend sollen einige Anwendungsgebiete von HUWA-SAN VET bei der Milchkuhhaltung näher dargestellt werden.

Es wurden folgende Untersuchungen zur Anwendung von HUWA-SAN VET in der Milchkuhhaltung durchgeführt:

- Prüfung der Wirkung von HUWA-SAN VET im Vergleich mit der von Wasserstoffperoxid (WPO) bei Trinkwasser

- Prüfung der Wirkung von HUWA-SAN VET bei Tränkwasser

- Prüfung der Wirkung von HUWA-SAN VET bei der Euterwäsche, beim Zitzentauchen, der Melkzeug-Zwischendesinfektion und bei der Klauenbehandlung

- Prüfung der Wirkung von HUWA-SAN VET im Kleinversuch zur Abluftentkeimung.

Die Untersuchungen an den Tieren (Euterwäsche, Zitzentauchen, Klauenpflege und behandlung) wurden unter Anleitung und Kontrolle durch die Tierarztpraxis Dr. Hermann Gerken, Zeven, durchgeführt. Dazu erfolgte durch die Praxis die Umwidmung des für die zahnärztliche Spülung zugelassenen Präparates HUWA-SAN gemäß § 56a Abs. 2 des Arzneimittelgesetzes zur Anwendung bei Milchkühen.

Bei der Trinkwasser-Untersuchung wurde eine Einwirkungszeit von 10 min gewählt und die Wasserproben nach dem KOCHschen Plattenverfahren auf Plate-Count-Agar untersucht. Die Abstrichproben wurden mittels sterilen Wattestäbchen entnommen, die Keime durch Abspülen in sterile physiologische Kochsalz-Lösung überführt und diese nach dem fluoreszenzmikroskopischen Verfahren mittels Bacto-Scan [Kirst, 2017] untersucht. Da das Gerät für Milch kalibriert war, wird das Untersuchungsergebnis bei Spülwasser- oder Tupferspüllösungsproben als RLU (relative Lichteinheiten) nicht als kbE (koloniebildende Einheiten) angegeben.

Der Erfolg der Klauenbehandlung wurde durch Beurteilung des Ganges, der Fußstellung (eventuelle Lahmheit) und visuell am Huf vorgenommen.

Die Untersuchung von Spülwasserproben erfolgte ebenfalls mittels Bacto-Scan und die der Luftentkeimung wurde in einer Sterilbox vorgenommen, indem ein Luftstrom 30 min über eine Agarplatte (Plate-Count-Agar) geleitet wurde (mit und ohne vorheriges Durchströmen einer HUWA-SAN VET-Lösung mit 250 ppm H2O2).

Es wurde nach der Anwendung von HUWA-SAN VET ein Vergleich der Zellzahl von drei Problemkühen bei der Milchleistungsprüfung (MLP) sowie der Zell- und Keimzahl der Anlieferungsmilch mit der des Vormonats vorgenommen.

Historisches

LOUIS JACQUES THENARD (1777-1857) entdeckte vor 200 Jahren, 1818, bei der Reaktion von Bariumperoxid mit Salzsäure das Wasserstoffperoxid [Thenard, 1818 1819]. Diese Reaktion war bis Mitte des 20. Jahrhunderts, allerdings später mit Schwefelsäure, Basis der Wasserstoffperoxidherstellung [Remane und Remane, 2018]. Heute wird WPO elektrolytisch erzeugt. Diese Verfahren wurde im 2. Weltkrieg im Rahmen der V2-Entwicklung erarbeitet fullz.

FRANZ FISCHER (1877-1948) meldete 1912 ein Patent für ein Verfahren zur Herstellung von WPO unter Nr. F 34683 IV/12 1 an. 1913 trat er die Inhaberschaft an Fa. Henkel & Co., Düsseldorf, ab. Diese nutzte es als preiswerte Methode zur Herstellung von Perboraten [Schöne, 1971].

Die Entwicklung des Verfahrens zur Herstellung des im Präparat HUWA-SAN VET enthaltenen Wasserstoffperoxids geht bis in die Jahre 1976 zurück und wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. HUWA-SAN VET ist heute gänzlich frei von jeglichen Säuren.

Wirkprinzip von HUWA-SAN VET

Die Keimabtötung bei der Desinfektion durch HUWA-SAN VET erfolgt durch:

- Denaturierung der Bakterienproteine durch oxidative Desaminierung der NH2-Gruppen,

- Schädigung der Tertiärstruktur der Proteine durch Aufhebung von Brückenbindungen,

- Zersetzung der Bakteriensubstanz,

- irreversible Schädigung der Physiologie der Mikroorganismen,

- Ausfällung von Bakterienproteinen,

- Änderung der Permeabilität der Zellwand,

- Hemmung der Katalase-Aktivität und der anderer Enzyme sowie

- Beeinflussung des osmotischen Druckes in den Bakterienzellen (Zellwasserentzug).

Die Schädigung der Physiologie der Mikroorganismen (MO) umfasst die Denaturierung lebenswichtiger Zellbestandteile. Darunter sind Nucleinsäureschädigungen, die zur Einstellung der Zellvermehrung führen, Proteinschädigungen, insbesondere an Enzymen, durch die der Zellstoffwechsel und das Wachstum der MO unterbrochen werden, und Schädigungen der Zellwandbestandteile zu verstehen. Bei den Zellwandbestandteilen kommen neben Proteinen vorwiegend Polysaccharide und Lipoide in Betracht, deren Schädigung hauptsächlich den Nährstofftransport durch die Zellwand behindert [Wildbrett et al., 1996].

Während reines Wasserstoffperoxid seine Wirkung durch Bildung von Sauerstoffradikalen entfaltet:

H2O2 -> H2O + .O,

erreicht HUWA-SAN VET seine stärkere Wirkung durch Bildung von OH-Radikalen, die ein höheres Redoxpotential als O-Radikale aufwies: H2O2 2 .OH [Kirst, 2015].

Nachweis der verstärkten Wirkung von HUWA-SAN VET

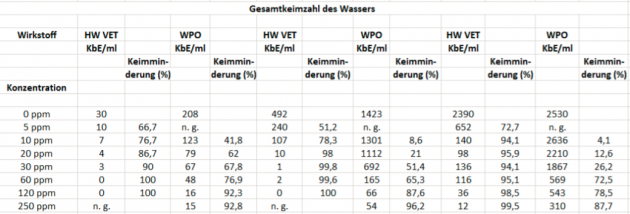

In Vergleichsuntersuchungen mit reinem WPO wurde die Wirkung von HUWA-SAN VET geprüft und die in Tab. 2 dargestellten Ergebnisse erzielt.

Tab. 2: Untersuchung der Wirkung von HUWA-SAN VET bei der Trinkwasser-Entkeimung im Vergleich mit Wasserstoffperoxid

Tab. 2: Untersuchung der Wirkung von HUWA-SAN VET bei der Trinkwasser-Entkeimung im Vergleich mit Wasserstoffperoxid

HW VET zeigt eine stärkere Wirkung als WPO, z. B. bei einer Einsatzkonzentration von 120 ppm Wasserstoffperoxid im HW VET (0,024 %) eine Abtötung von durchschnittlich 99,5 % der Keime, alternativ WPO 86,1 %. Mit dieser Konzentration an WPO wird erst die Wirkung von 30 ppm HW VET erreicht.

Trinkwasserqualität (≤ 100 kbE/ml) wird selbst bei hohen Keimzahlen des Ausgangswassers (ca. 2500 kbE/ml) mit HUWA-SAN VET bei Anwendung von 120 ppm erreicht, dagegen bei Anwendung von 250 ppm WPO noch nicht.

Tränkwasser

Zur Entkeimung des Tränkwassers ist auf Grund des Schmutzeintrags durch die Tiere und der meist schlechteren Brunnenwasserqualität auf der Weide eine höhere Konzentration als bei Trinkwasser erforderlich. Bei längerer Einwirkungszeit (20 – 24 Std.) ist eine Konzentration von 500 – 1.000 ppm WOP (0,1 – 0,2 % HW VET), bei kürzerer Wirkungsdauer (1 – 2 Std) von 5.000 – 10.000 ppm (1 – 2 % HW VET) zu empfehlen, um eine dem Trinkwasser entsprechende Qualität zu erreichen

Eine Konzentration von 500 ppm (0,1 % HW VET) reicht aus, um Biofilmbildung zu verhindern oder gebildete Biofilmbeläge abzutragen.

Euterbehandlung

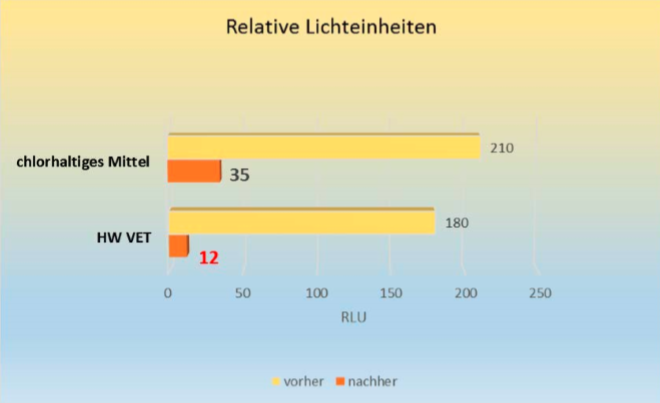

Bei der Euterwäsche wurde eine Konzentration von 300 ppm HW VET (Zusatz von 0,1 % Lutensol TO8 (BASF) als Tensid) eingesetzt und die Wirkung mit einer chlorhaltigen Reinigungsmittel-Lösung (250 ppm freies Chlor) verglichen (Tab. 3)

Tab. 3: Keimzahl der Euterhaut vor und nach der Euterwäsche

Tab. 3: Keimzahl der Euterhaut vor und nach der Euterwäsche

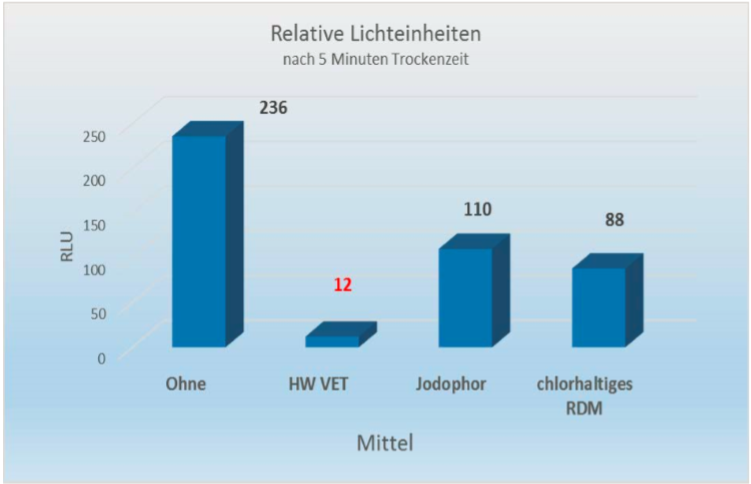

Das Zitzentauchen nach dem Melken wurde mit Lösungen mit einer Konzentration von 300 ppm HW VET (Zusatz von 0,1 % Lutensol TO8 [BASF] als Tensid), einem chlorhaltigen Reinigungsmittel-Lösung (250 ppm freies Chlor) und einem Jodophor (300 ppm Jod) vorgenommen und die Keimzahl der Zitzenkuppen nach diesen Behandlungen miteinander verglichen (Tab. 4)

Tab. 4: Keimzahl der Zitzenkuppen nach Zitzentauchen nach dem Melken

Tab. 4: Keimzahl der Zitzenkuppen nach Zitzentauchen nach dem Melken

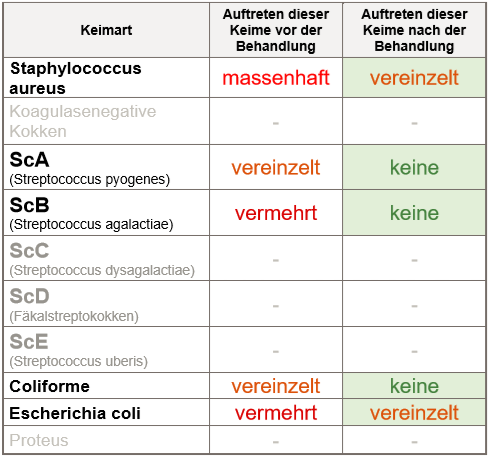

Das Keimspektrum des Anfangsgemelks wurde auf Aeskulin-Blutagar [Kirst, 2017] untersucht, es veränderte sich nach vierwöchiger Anwendung von HW VET zur Euterwäsche und zum Zitzentauchen wie in Tab. 5 dargestellt.

Tab. 5: Keimspektrum und Auftreten der einzelnen Erreger im Anfangsgemelk

Tab. 5: Keimspektrum und Auftreten der einzelnen Erreger im Anfangsgemelk

Sowohl aus Tierwohl- und Tiergesundheitssicht als auch aus Sicht des Verbraucherschutzes sind alle Mastitiserreger auszuschließen, aus letzterer Sicht müssen insbesondere Staph. aureus und Strept. pyogenes ausgeschlossen werden, da Staph. aureus vielfach als MRSA gegen viele antibiotisch wirkende Substanzen resistent ist und Strept. pyogenes neurologische und psychiatrische Störungen, vor allem bei Kindern, hervorufen können [Niehaus und Pfuhl, 201].

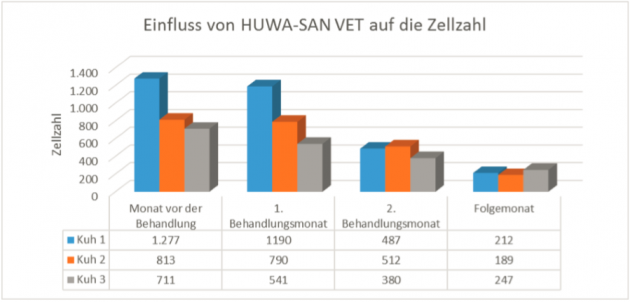

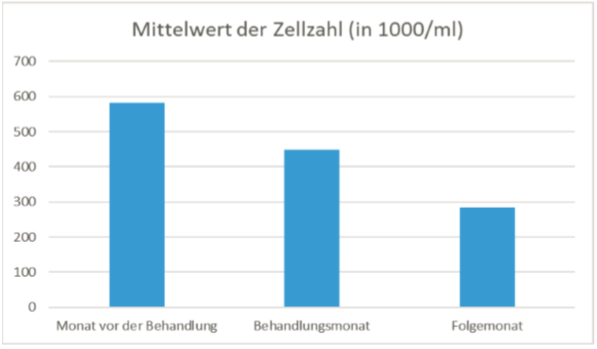

Ebenso war ein Einfluss von HUWA-SAN VET auf die Zellzahl in der Anlieferungsmilch und bei der MLP festzustellen (Tab. 6 und 7)

Tab. 6: Zellzahl von drei Problemkühen bei der MLP

Tab. 6: Zellzahl von drei Problemkühen bei der MLP

Tab. 7: Mittelwert der Zellzahl der Anlieferungsmilch

Tab. 7: Mittelwert der Zellzahl der Anlieferungsmilch

Melkzeug-Zwischendesinfektion

Neben zur Euterwäsche und zum Zitzentauchen wurde HUWA-SAN VET auch zur Melkzeug-Zwischendesinfektion eingesetzt (150 ppm HW VET unter Zusatz von 0,1 % Lutensol TO8).

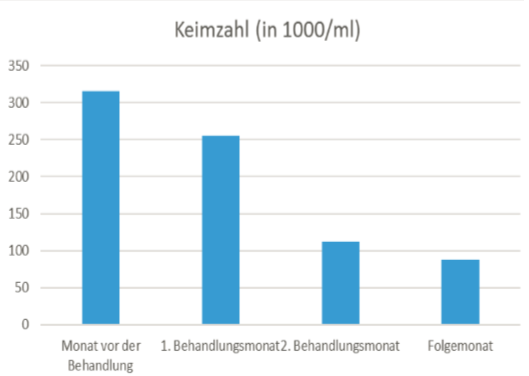

Alle drei Maßnahmen führten zur Abnahme der Keimzahl der Anlieferungsmilch im Monat nach Beginn der Anwendung (Tab. 8)

Tab. 8: Mittelwert der Keimzahl der Anlieferungsmilch

Tab. 8: Mittelwert der Keimzahl der Anlieferungsmilch

Desinfektion der Hände bzw. Handschuhe nach der Vormelkprobe jeder Kuh

Die Händedesinfektion und die der Handschuhe wurde durch Abstrichproben geprüft. Mit einer 1 %igen HW VET-Lösung wurde eine Keimreduktion von im Mittel 87 % erreicht.

Melkanlagen-Desinfektion

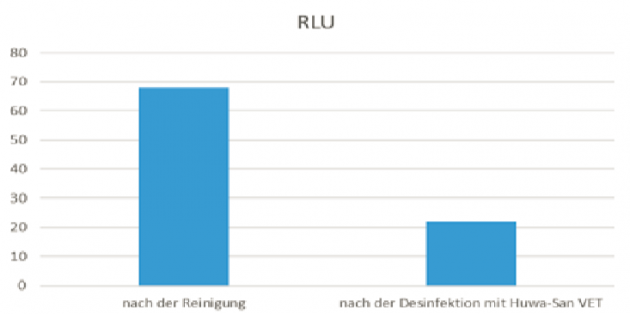

Nach dem Prinzip „Erst reinigen – dann desinfizieren“ erfolgte zur Melkanlagen-Desinfektion zunächst die im Betrieb übliche alkalische Reinigung und anschließend die Desinfektion mit 1,5 %iger HUWA-SAN VET-Lösung.

Zur Beurteilung des Desinfektionserfolges wurde das letzte Spülwasser nach der Reinigung und nach der Desinfektion mit dem Bactoscan untersucht.

Dabei wurden im Mittel die in Tab. 9 zusammengefassten Ergebnisse erzielt.

Tab. 9: Mittelwerte der Keimzahl des Spülwassers bei der Melkanlagen-Desinfektion

Tab. 9: Mittelwerte der Keimzahl des Spülwassers bei der Melkanlagen-Desinfektion

Klauenbehandlung

Die Mortellaro´sche Krankheit, Dermatitis digitalis (DD), auch als „Erdbeer-Krankheit“ bezeichnet, ist wohl die häufigste Huferkrankung der Rinder. Sie entsteht, wenn auf der Haut befindliche Keime durch Hautrisse oder ähnliche Gewebebeschädigungen in das Gewebe eindringen. Die dadurch ausgelöste Entzündung äußert sich durch Lahmheit, eingeschränkte Bewegung, Abstellen des Beines auf der Hufspitze u. Ä. Damit geht ein Rückgang der Milchleistung einher. Die Erkrankungshäufigkeit erstreckt sich von Einzeltieren bis 90 % des Bestandes [N. N., 2017a; N. N., 2017b].

Da Klauenerkrankungen zur Leistungseinbußen in der Milchleistung der Tiere führen, wurde HUWA-SAN VET auch zur Prophylaxe und zur Behandlung von Klauenerkrankungen der Kühe, insbesondere bei Mortellaro, eingesetzt. Es wurde eine 3-5 %ige HUWA-SAN VETLösung angewandt.

Bei akuten Fällen wurden Binden aus Erste Hilfe-Kästen, die das Verfallsdatum überschritten hatten, mit 2,5 %iger HUWA-SAN VET-Lösung getränkt und damit ein Verband angelegt, der nach zwei Tagen erneuert wurde.

Zur Prophylaxe wurden Wasch- und Desinfektionswannen (3-5 % HUWA-SAN VET), die die Kühe durchlaufen mussten, eingesetzt. Es erfolgte ein häufiger Wasserwechsel in der Waschwanne und Nachdosierung „von Hand“ in der Desinfektionswanne.

Die Beurteilung erfolgte visuell durch Betrachten der Klauen und des Steh- und Laufverhaltens. Nach 8 Tagen war eine deutliche Verbesserung bei den Akutfällen und ein ca. 25 %iger Rückgang bei einer Herdenerkrankung zu verzeichnen.

Besser sind jedoch automatische Klauenwasch- und/oder Klauendesinfektionsanlagen, in denen durch Sprühen eine bessere Benetzung der Klauen erreicht und der Wirkstoff gesteuert nachdosiert wird [N. N., 2017c].

Abluftentkeimung

Die Notwendigkeit der Abluftentkeimung basiert auf den Festlegungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes [N. N., 2013].

In Kleinversuchen, bei denen Luft ungefiltert bzw. nach Durchströmen einer 3 %igen HUWA-SAN VET-Lösung in einer Sterilbox 30 min über die Plate-CountAgarplatte geleitet wurde, ergab im Mittel eine Keimzahl von 356 kbE (ungefiltert) bzw. 37 kbE (nach Durchströmen der HW VET-Lösung).

Sicherheitshinweis

Ebenso wie chlorhaltige Mittel sind WPO und HW VET unverdünnt Gefahrstoffe, so dass die Sicherheitshinweise auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt strikt eingehalten werden müssen.

Zusammenfassung

Das Tierwohl erfordert neben optimaler Fütterung, Pflege und Haltung der Milchkühe auch die Gesunderhaltung und Absicherung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch angemessene Desinfektionsmaßnahmen.

Um zugleich eine stärkere Bildung chlorierter Kohlenwasserstoffe, insbesondere Trichlormethan (Chloroform), zu vermeiden, bietet sich Wasserstoffperoxid, z. B. HUWASAN VET, zur Desinfektion an.

Bei den durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass HW VET eine mindestens vierfache Desinfektionswirkung aufwies als Wasserstoffperoxid gleicher Konzentration.

Auf allen Einsatzgebieten bei der Milchkuhhaltung – Tränkwasserdesinfektion, Euterwäsche, Zitzentauchen,Melkzeug-Zwischendesinfektion, Melkanlagendesinfektion, Klauenbehandlung u. a. war HW VET dem chlorhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel deutlich überlegen.

Es zeigte sich nach Einsatz von HW VET auch eine deutliche Verbesserung der Zellzahl von Problemkühen und der Keimzahl sowie der Zellzahl der Anlieferungsmilch.

Raumluft

Literatur

Huckfeldt, M.; Helminski, R. (2017): Ein Desinfektionsmittel ohne Nebenwirkungen, Molkerei-industrie 12, 22-23Kirst, E.; Jürgenlohmann, W. (2002): Untersuchungen über die Desinfektion mit Wasserstoffperoxid und mit ANTIKEIM 50 bei der Herstellung von Crash-Eis, Archiv für Lebensmittelhygiene 53, 6, 139-142

Kirst, E.; Jacobi, U. (2002) Harnstoff- und Acetongehalt der Milch – Indikatoren zur Beurteilung der Fütterung laktierender Rinder, Der praktische Tierarzt, 83,4, 362-372

Kirst, E.; Schmidt, K. D. (2006): in` Wildbrett, G. et al. (2006): Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, 2. Aufl., Behr´s Verlag, Hamburg

Kirst, E. (2009: Reinigung und Desinfektion sichern die Qualität unserer Lebensmittel von der Produktion bis zum Verbraucher, Milch News 6, 26-30

Kirst, E.; Schmidt, K. D. (2011): Lexikon der Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, Behr´s Verlag, Hamburg

Kirst, E. (2015): Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, Teil 1 – Meilensteine der Entwicklung der Reinigung, Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 67 , 2, 58-64 und Teil 2 – Retrospektive auf die Entwicklung der Desinfektion, Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 67, 3, 108-113

Kirst, E. (2017): Methoden der Lebensmitteluntersuchung – eine Retrospektive, Teil 6: Mikrobiologische Untersuchungsverfahren, Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 69, 9,324-329

Krimphove, P. (2017): Stresstest, Forschungsfelder, Zeitschrift des BMEL 2017, 1, 11

Niehaus, M.; Pfuhl, A. (2017): Die Psycho-Trojaner – wie Parasiten uns steuern, 2. Aufl., Hirzel-Verlag, Stuttgart

N. N. (1972): Tierschutzgesetz (TSchG) vom 24.7.1972, i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 18.5.2006, BGBl. I,1206, 1313, zuletzt geändert durch Artikel- 141 des Gesetzes vom 29.3.2017, BGBl. I, 626

N. N. (2002): Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz), BGBl. Î, 2862

N.N. (2008): www.huwa-san.de/html/einleitung.htm

N. N. (2013): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) vom 15.3.1974 i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 17.5.2013, BGBl. I, 1274, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.7.2017, BGBl. I, 2771

N. N. (2017a): Motellaro´sche Krankheit, Elite Best Prtactice, www. Elite-magazin.de/dl/3/5/2/7/8/0motellaro´sche Krankheit.pdf

N. N. (2017b):Ratgeber: So werden ihre Rinder Mortellaro los, www.agrarheute.com > agrarheute >Tier >Rind

N. N. (2017c): mk-nutztierhygiene.de

N. N. (2017d): Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis, Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung, 69, 11, 398-399

Redl, H. (2012): Chlorform in Butter – Untersuchungsergebnisse 2003 und 2004, https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/warengruppen/wc_04_butter/ue_2004_butter.htm

Remane, H.; Remane, Y: (2018) : Meilensteine der Chemie 2018, Nachr. Aus der Chemie 66, 1, 38-51

Schöne, M. (1971): Franz Fischer, in: Dokumente aus dem Leben großer Chemiker, Schriften des Werksarchivs, Henkel GmbH, Düsseldorf, 68-69

Thenard,L. J. (1818): Ann. Chem. Phys., Paris 8, 306 ff. und 9, 441 ff.

Thenard,L. J. (1819): Ann. Chem. Phys., Paris 11, 65 ff. und 208 ff

Wildbrett, G.; Kiermeier, F.; Mrozek, H. et al. (1996): Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, Behr´s Verlag, Hamburg

Weitere News

-

Aus SilProVit PLANTS wird Sili-Fert P+®

-

NEOFOGG® in der GETRÄNKEINDUSTRIE

-

Huwa-San Fogger – Desinfektion leicht gemacht

-

Huwa-San im Kampf gegen Corona

-

NEOFOGG auf der Titelseite der MilchNEWS

-

Verbesserung des Tierwohls bei der Milchkuhhaltung durch gezielte Desinfektion

-

Ein Desinfektionsmittel ohne Nebenwirkungen

-

Hochansteckende Vogelgrippe H5N8 weiter auf dem Vormarsch

-

Huwa-San vs. Biofilm &Co.